斯德哥尔摩的选择,触发了一场无声的产业变局。

10月8日,瑞典皇家科学院宣布,将2025年诺贝尔化学奖授予北川进、理查德·罗布森和奥马尔·亚吉,以表彰他们“在金属有机框架(MOF)开发领域的贡献”。“此次授奖是对一个充满想象力、已展现出变革性潜力并仍在高速发展的化学分支的‘加冕’。”中国科学院院士、理化技术研究所研究员吴骊珠接受《中国化工报》记者采访时如是评价。

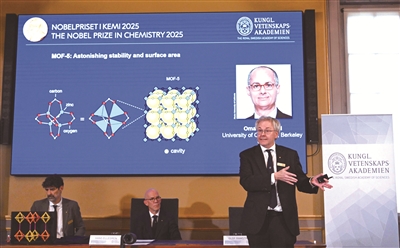

10月8日,瑞典斯德哥尔摩,2025年诺贝尔化学奖新闻发布会现场。(视觉中国 供图)

“加冕”的背后是产业界高涨的热情:消息公布半小时内,浙江绍兴一家新材料企业负责人便签批了一份MOF中试方案;在北京,一位创投基金合伙人迅速锁定了相关项目……随之而来的还有冷峻的审视:有人质疑MOF“除‘水’论文外还有啥用”,有人不解“问世30余年为何仍是‘概念神’”,还有人担心“中国是否落后了”。

“开窍”的MOF——这种具有无限可设计孔洞结构的材料,仍要继续“开窍”:从“科学桂冠”到“产业皇冠”还有多远?

材料“开窍”——洞见跃迁,“分子设计”翻开序章

你玩过乐高吗?

从一堆无序的零件,到一座完整的城堡,斑斓的积木在指尖下紧密嵌合,逻辑与创意在三维空间里共舞,演绎着一个关于结构、秩序与无限可能的创造过程。

MOF犹如化学世界里的“分子乐高”。它是一类由金属离子或金属簇与有机配体通过配位键连接而成的多孔材料,拥有极大的比表面积,1克MOF的内部表面积比足球场还要大。

“金属离子或金属簇是连接体的‘节点’,有机配体是形态各异的‘连接器’,科学家如同微观世界的建筑师,通过选择不同的‘节点’与‘连接器’,创造出不同的MOF结构,其孔径、形状、表面化学性质可以精确调控。”吴骊珠娓娓道来,“化学家可以根据目标功能——如吸附某种气体、催化特定反应,来设计MOF材料的微观结构。”

“新材料的合成被视为推动技术进步的核心要素,设计出能够执行高度特定且协同功能的材料正变得日益紧迫。”吴骊珠表示,MOF所体现的“功能导向设计”理念为解决诸多挑战提供了广阔的平台。

换言之,MOF为材料研究范式带来了“开窍”般的跃迁,新材料的研发从传统的依赖“筛选发现”迈入“分子设计”的新天地:科学家可以为吸附二氧化碳设计对碳分子有极强亲和力的孔洞表面;可以为储存氢气设计大小合适的纳米“储氢罐”;也可以为输送药物设计能在特定生理环境下释放药物的“智能载体”……本届诺贝尔化学奖正是对这一新范式的权威认证。诺贝尔化学奖委员会主席海纳·林克评价说,MOF具有巨大的潜力,为定制具有新功能的材料带来了以前无法预见的机会。

MOF结构示意图

吴骊珠介绍,此次获奖的三位科学家理查德·罗布森、奥马尔·亚吉和北川进是MOF领域的奠基者。简言之,理查德·罗布森提供了搭建“分子乐高”的理论图纸;奥马尔·亚吉成功构筑了第一批稳定坚固的“乐高大厦”,证明其可行性;北川进率先发现MOF的孔道可以像“呼吸”一样响应外部刺激,动态吸附与释放分子。正如吴骊珠所评价:“伟大的科学领域既需要天马行空的想象,也需要扎实的实验验证,更需要发现意料之外的独特性质。”

MOF的魅力也触动了产业的神经。蓝廷新能源科技(浙江)有限公司(下称蓝廷公司)董事长兼首席科学家吴大勇认为此次授奖实至名归:“MOF的晶体结构本身就极具美感,合成过程更是像‘组装’积木一样有趣。从一开始接触MOF,我就对它情有独钟。”

记者注意到,也有一些MOF研究者存在质疑:大量的MOF研究是否只是“纸上谈兵”?

在吴大勇看来,这是因为部分工作仍然停留在初级阶段。“MOF的合成门槛并不高。一些研究仅停留在根据文献合成材料,缺乏充分的表征和机理研究,更不考虑产率与成本,这样的工作距离真正的产业化应用还很遥远。”他说。

产业“开窍”——穿过荆棘,应用破壁眺见曙光

资料显示,科学家设计的MOF结构目前已超过10万种,其在气体存储与分离、能源与催化、环境治理与资源回收、生物医药等领域应用研究成果颇多,展现出良好前景。国内外产业界也进行了一些尝试。但整体而言,MOF产业化应用仍裹足不前,也因此遭到不少诟病,甚至被质疑为“概念神”。

“MOF的大规模工业化落地不仅仅是材料层面的问题,而是一个穿透成本结构、技术路线的优化过程。”吴骊珠分析说,成本问题始终是制约其走出实验室的第一道门槛。目前可规模化制备的MOF价格大多集中在11~17美元/千克,其中以配体(如均苯三甲酸、咪唑类)与金属源(如锆盐、铝盐)为主的原材料成本占比超过60%。其次是稳定性和寿命问题。面对高温、高湿、多杂质、低浓度等严苛工况下的实战考验,MOF材料是否具备工程适配性与长期运行能力,直接决定其能否走出实验室、登上产业舞台。

吴骊珠认为,MOF材料的前景是光明的,目前正是从“实验室研究”走向“工业场景应用”的关键时期。

吴大勇对此也十分笃定:“MOF理论上数量近乎无限,可以根据需求定制,在电池、医药等特定领域作用突出,而且专利保护明确、不易模仿,这是我一直坚持做MOF产业化的信心。”

吴大勇(左)与技术人员查看MOF生产线反应釜运行情况。(段昕仪 摄)

2023年10月,国际化工巨头巴斯夫首次实现MOF材料商业化规模生产。仅两个多月后,蓝廷公司也建成MOF材料中试生产线,完成了从实验室克级合成向批量生产的技术跨越。据悉,该公司MOF材料产能今年将扩至百吨级。

前路或有荆棘,但MOF发展的曙光已现。吴大勇指出,寻找“非它莫属”的应用场景成为突破口。在锂离子电池、半导体精密过滤等成本不敏感但性能要求高的领域,MOF的作用机制明确且附加值显著,大有“用武之地”。仅在电池这一赛道,其市场规模就超过百亿元。目前,蓝廷公司已成功筛选出6种兼具高产率与优异性能的MOF材料,产率均超过95%,经验证用于电池中效果显著,后续将按计划投入量产。该公司还与东峰集团就固态电池关键材料固态电解质及半固态复合隔膜的研发和生产达成合作。

中国石油和化学工业联合会(下称中国石化联)科技项目处副处长曾春阳表示,根据中国石化联对行业科技发展的跟踪,MOF已在多个领域取得中试阶段的验证应用。在半导体领域,MOF基过滤材料使生产商年度滤材成本下降40%以上。在碳捕集领域,MOF在吸附容量、选择性和再生能耗等方面表现出色,显著优于传统的胺吸收法,考虑到热能需求、设备腐蚀等因素,仍有一定的经济性。曾春阳认为,通过开发新型廉价配体和优化工艺,MOF有望在石油化工、钢铁、煤电等多个行业推广应用。

资本市场也闻风而动。“诺奖消息给一级市场带来了鼓舞,最近谈及这一技术领域的投资人明显变多了。”中科创星科技投资有限公司合伙人郭鑫谈道,这让创业公司有可能获得更充足的资金,从而加速商业化进程。

生态“开窍”——把握机遇,全球竞赛已然鸣枪

科学界在感叹一个时代的开启,产业界已闻到硝烟的气息。全球竞赛的枪声响起,不少人在问:“我国处于什么位置?”

吴骊珠告诉记者,在MOF的研究与应用领域,我国从业人员广泛、人才储备完善、技术发展快速,已构建起“基础研究—技术开发—产业应用”的全链条创新体系。

据介绍,我国早在2012年“国家重点基础研究发展计划”(简称“973计划”)项目清单中就立项支持“有机分子基框架多孔材料的前沿研究”,将其纳入国家层面战略布局。我国学者在材料设计、合成及应用探索方面取得显著成果,并发表于《自然》《科学》等国际顶级期刊。在MOF产业化领域,我国也处于国际领先水平。

“十五五”期间,我国在MOF材料领域应如何把握发展机遇?吴骊珠认为,从战略层面看,需在三方面强化研发布局:一是攻克材料稳定性与耐久性难题,使其在严苛的应用环境中保持稳定;二是构建绿色循环技术体系,尤其是开发低成本与低能耗的合成、回收技术,并进一步遏制合成与应用过程中对环境的潜在污染,推广绿色工艺;三是推动跨学科融合与人工智能(AI)赋能,结合AI与高通量计算,加速新型MOF的定制化设计,以实现其结构与应用的最佳匹配。

曾春阳从产业发展角度提出建议:一是加速与AI技术融合,建立MOF材料数据库,实现快速准确的实验模拟,降低研发成本;二是在“双碳”目标和行业绿色转型升级任务下,结合政策导向做好不同行业需求的技术协同创新;三是在技术研发上进一步突破制备质量和导电性优化等瓶颈,同时做好知识产权布局。

此外,面对MOF的“爆红”,吴大勇提醒要警惕“低水平内卷”。“一哄而上、大干快上只会造成资源浪费。当前关键在于沉心研究,让MOF真正解决产业痛点,创造产业价值。”他说。

从科学发现的荣誉殿堂走向产业应用的广阔天地,再到融入生态建设的国家战略,MOF在我国能否一路“开窍”呢?多位受访专家认为,在这场针对下一代技术制高点的角逐中,中国不再是旁观者,而是强有力的竞争者,并正凭借庞大的应用市场、强大的制造能力和坚定的政策支持,谋求成为未来产业格局的深度定义者。这与吴骊珠院士的心声不谋而合:“作为一名科研人员,我聚焦于如何借此契机推动中国材料科学走向深层创新——从定义未来方向到解决实际难题,最终让科学服务于人类福祉。”

记者手记

“热关注”与“冷思考”

诺贝尔化学奖揭晓的那一刻,我手机里的行业微信群仿佛投入了一颗深水炸弹,朋友圈也开始刷屏,信息的洪流奔涌而至。是的,斯德哥尔摩的加冕,为MOF领域带来了前所未有的热潮。但当我踏上采访之路与科学界、产业界专家对话时,却感受到截然不同的冷静。这种“热”与“冷”的对比,成为此次采访中最深刻的体验。

这是一次穿行于冰火之间的报道。一边是市场与公众被诺奖瞬间点燃的“热关注”,正在网络世界迅速蔓延;另一边则是来自实验室与中试车间沉甸甸的“冷思考”,正计算着产业化之路的距离。

吴骊珠院士谈到MOF前景时用的是“光明”,但更重点提及的是需要解决的问题。她条分缕析,陈述产业化核心瓶颈,每一个判断都像晶体培养一般,力求精确、严谨,这是数十年科研积淀而成的职业素养。在科研和产业一线同时深耕的吴大勇先生毫不掩饰对MOF的“情有独钟”,但当谈及产业化,他的语气立刻变得朴实甚至“锋利”,强调要沉心研究,寻找“非它莫属”的价值锚点,并用生产线上的成绩说话。

当然,我也没忘记那些尖锐的质疑,甚至大胆让它们成为这篇报道的一条暗线。一个领域能否行稳致远,不在于它被捧上神坛时有多耀眼,而在于它面对质疑时有多坚韧。北川进教授发现MOF孔道会“呼吸”,这充满了科学的浪漫。如今,中国的科学界与产业界,正努力让MOF能够平稳、持久、经济地在工业中“呼吸”。

诺奖的聚光灯终会熄灭,但产业的长跑才刚刚开始。在这场全球竞赛中,我看到的中国身影,既有仰望星空的热情,更有脚踩大地的冷静。这或许是我们竞争“深度定义者”的最大底气。(赵欣婕)

新闻链接

国内外MOF产业化部分案例

2016年,英国公司Nuada推出一款基于MOF的产品,通过储存并缓慢释放调控植物生长的化合物来延长蔬果保鲜期。同年,美国初创企业NuMat推出采用MOF技术的气瓶,可安全储存电子工业使用的有毒气体。2021年,埃克森美孚联合美国加利福尼亚州大学伯克利分校和劳伦斯伯克利国家实验室,发现一种可捕集电力行业90%以上碳排放的新型MOF。

2023年10月,巴斯夫宣布成为全球首家实现MOF商业化生产的企业,可根据客户需求定制MOF。其首个MOF项目的客户是加拿大碳捕集与封存(CCS)解决方案供应商Svante。巴斯夫生产的MOF作为固体吸附剂应用于CCS项目,助力氢能、造纸、水泥、钢铁、铝业及化工等多个领域降低碳排放。

近年来,美国能源公司EnergyX用MOF制作膜材料,开发专有的模块化锂离子传输与分离技术,并与通用汽车合作研发直接锂提取与精炼技术。美国科技巨头Meta近期利用1.5万种已知MOF结构训练人工智能,试图开发出碳捕集更高效的新材料。

在国内,蓝廷新能源科技(浙江)有限公司2024年1月初建成吨级MOF生产线,并筛选多个产品成功应用于锂离子电池领域。另据相关报道,广东碳语新材料公司在珠海金湾区实现MOF的规模化量产,并开发多款MOF产品。岳阳兴长实现MOF量产的同时,在固态电池、芯片封装胶黏剂等领域开展MOF应用研发。中科亿氨新能源科技(常州)有限公司研发出MOF基纳米催化材料,目前正在推进示范项目建设。无锡新储材料科技公司也正在建设百吨级MOF材料生产线。 (段昕仪 整理)

10月22—24日,2025年中国氢能产业大会在广东佛山举办。与会专家指出,我国绿氢产业快速发展,到2030年产量有望超300万吨,未来仍需在政策、核心技术、标准体系和应用场景等方面发力。

10月19日,国轩高科零碳负极材料工厂发布会在内蒙古举行。该企业宣布,随着绿电并网,项目生产运行用电全部实现绿色能源替代,由该企业打造的全球首个零碳负极材料工厂正式落地内蒙古乌海市。

近日,国家能源局印发《加快推进能源行业信用体系建设高质量发展行动方案》(以下简称《方案》),提出要建立信用承诺制,作为事中事后监管的重要依据,并对不同等级的经营主体实行相应奖惩措施,以推动能源行业守信...